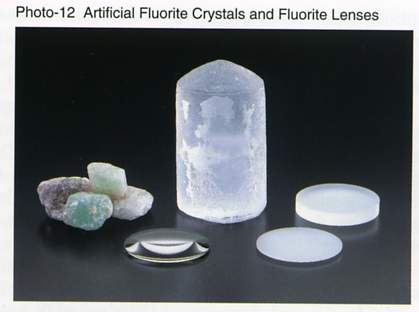

这几支长焦L头都有一个共同特点:采用了特殊镜片——萤石以及UD。所谓UD,Ultra-low Dispersion,即超低色散镜片,是Canon在萤石之后开发出来、价格相对较低廉的特殊光学玻璃,作用与萤石类似,都是矫正镜头的色差,使成像获得出色的色彩表现。早先用黑白胶卷,镜头的色彩表现问题被掩盖了,在彩色胶卷逐渐大行其道的时候,色彩的还原和平衡就成为了评价镜头素质的一个重要指标。良好的光学结构、萤石、低色散

镜片、多层镀膜,都是为镜头色彩表现立下汗马功劳的大将。

说到这里,不顺便吹吹Canon的50/1.4标头未免过意不去了,虽然它一直无缘顶戴红翎,不过并不妨碍它的素质和价值。

如今EF50/1.4U在各家的同类标头中身价数一数二的高(前些年是最贵,近来Contax推出N卡口50/1.4,价格盖过了EF),因为Canon敢放出豪言:俺这是标头中的标头。

50/1.4、50/1.8之类标头采用的标准双高斯结构,最初由光学巨人Zeiss创立,这种四组六片对称结构的优点是可对各种像差和色差做良好矫正,具有很高的成像素质。此后大家就在这个基础上不断地做改进,1968年,老佳推出了FL 50/1.4 II,六组七片,改进的复杂化双高斯结构,该光学结构几乎就成为了此后日本各厂家的50/1.4的模范样板,一直到今天。

FL 50/1.8 I结构图,四组六片,双高斯结构,1964年

FL 50/1.4 II,六组七片,改进的复杂化双高斯结构,1968年

New FD 50/1.4,1979年———EF 50/1.4 USM,1993年

(请对比以上几支50/1.4的光学结构图,可见历经二三十年而未有多大的变化。)

正是借助于良好的光学结构和多层镀膜,Canon的50/1.4从FD时代起,就具有极佳的色彩还原和色彩平衡,不仅是自家镜头群的色彩表现的基准,也成为国际色彩联合会曾推荐的色彩还原参照镜头。

重新回到红圈L头上,1979年,Canon再次对镜头卡口做了些改进,FD升级为New FD。关于老佳单反镜头卡口的演变,从最初的R,到FL,到FD,到New FD,再到如今的EF,也是个值得聊聊的话题,以后有机会另外开帖。

这里只简单说明,老佳手动单反的几种卡口,R、FL、FD、New FD,虽然有一些变化,但基本尺寸是相同的,都是外三爪插刀式,可以保证机镜的互换兼容。

在New FD时代,第一支红圈L头是New FD 24-35/3.5 L,也就是前面提过“先L头”FD 24-35/3.5 S.S.C. Aspherical的后继版,特点当然也沿袭前代——非球面,一片大大的、精细研磨的、非球面镜片。

New FD 24-35/3.5 L,结构图和样片:

审视一下这几个领头的红领巾,不难看出他们已经为加入L先锋队树立了

回复时引用此篇文章

回复时引用此篇文章

书签